Desde que crucé la puerta del piso nuevo no he tenido un solo día de paz.

Eso sí, los primeros meses fueron gloria bendita: vistas nuevas, más espacio, un garaje donde mi coche por fin no tenía que dormir a la intemperie… Vamos, que hasta me parecía que la vida me sonreía. Pero pronto empezaron las quejas.

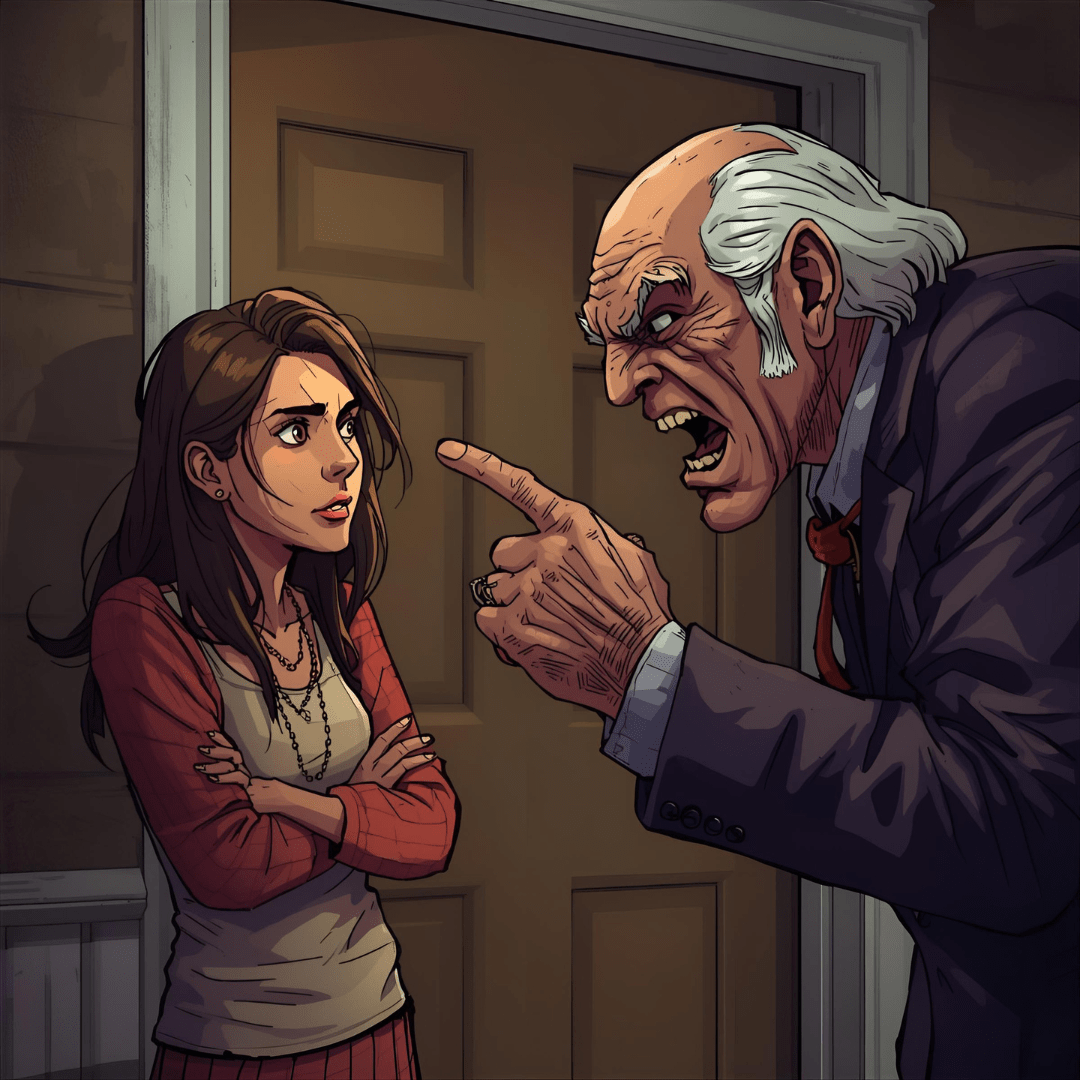

La primera vez fue un sábado a las cuatro de la tarde, justo en la primera siesta decente que me había echado en años. Suena el timbre. Abro, con cara de resucitada, y me encuentro al vecino de abajo con el ceño tan fruncido que parecía haberse tragado un limón.

—Está usted haciendo ruido. —Me suelta, sin anestesia.

—¿Ruido? —le digo, con la baba todavía colgando de la siesta—. Mire, aquí la única que estaba haciendo algo era yo… durmiendo. Quizás los golpes que oye sean de la vecina de arriba, que lleva un año de obras, ¿la recuerda? Pues pruebe suerte con ella.

Él me miró con esos ojillos de ovillo malvado, intentando colarse con la vista por detrás de mi puerta, como si esperara encontrar un tambor africano, un martillo neumático… o un cadáver. Me cuadré, cerré la puerta con firmeza y pensé: perfecto, justo lo que necesitaba, un vecino con vocación de inspector Gadget.

La segunda vez ya fue de traca. Resulta que esta vez sí había ruido: el baño estaba tan mal que tuve que arrancar baldosas con martillo y todo. Y claro, a las cuatro y media en punto ahí lo tenía otra vez, aporreando el timbre como si fuera la puerta del infierno.

—Buenas tardes, vecino —le dije con mi mejor sonrisa de psicópata contenida.

—Está molestando, debería respetar las horas de siesta.

—Sí, disculpe, ya les he pedido a los obreros que no hagan ruido hasta las cinco. Normalmente paramos de una a cuatro y media, pero como veo que su petición es tan encantadora y cordial —dije con ironía que podía cortarse a cuchillo—, se lo recordaré. Eso sí, tenga usted paciencia conmigo como la tuvo con su queridísima amiga del piso de arriba, a la que, curiosamente, nunca vi bajar a molestar.

Y pum, le cerré la puerta en la cara. Felicidades para mí: acababa de ganarme un enemigo oficial.

Lo siguiente fueron las bajantes rotas, que inundaron tanto mi piso como el suyo. Pero claro, ¿a quién vino a reclamarle el puñetero? A mí. Se pasó seis meses atosigándome, intentando que mi seguro le pagara un baño nuevo, mientras yo luchaba con la comunidad para arreglar el desastre. Una delicia de hombre, de verdad.

Pero eso no fue lo peor.

Lo peor vino después, cuando mi paciencia se agotó (aguanté casi dos años, que no se diga) y empecé a tratarle con la misma cordialidad que él a mí. Ahí fue cuando comenzaron las cosas raras: cortes de luz, de agua, paquetes misteriosos dejados encima del felpudo, ruidos extraños en mitad de la noche, pero no ruidos normales: golpes secos, como si alguien arrastrara muebles imposibles… o un cuerpo. Eso sí, siempre a las 3:33 en punto, que ya es pasarse de cliché.

Y, créame, jamás en la vida estuve preparada para lo que pasó después.

(Y no, no me refiero a la factura de la comunidad).

Recuerdo que era un fin de semana de octubre, lo sé porque estaba decorando la casa con lo típico de Halloween. Estaba en plena faena, enredando telarañas falsas por la puerta principal, cuando escuché pasos en el rellano. Me giré, esperando ver al vecino de enfrente sacando al perro, pero en su lugar me encontré con la desagradable cara de mi vecino de abajo.

Se quedó tan quieto mirándome que hasta la luz del descansillo decidió apagarse, como si ni la bombilla quisiera aguantarle la mirada.

Yo carraspeé y lo saludé con un leve gesto. Él ni se inmutó: solo murmuró con voz ronca:

—¡Hija del demonio! ¡Celebrando fiestas paganas! ¡Arderás en el infierno!

Os juro que me costó no soltar una carcajada histérica en su cara, pero fui fuerte. Solo parpadeé dos veces, sonreí y contesté:

—Bueno, en realidad el Samhain se celebra en la Península desde tiempos inmemoriales, es solo una fiesta de fin de cosecha y bienvenida al invierno… Además, a los niños de la comunidad les encanta venir a por caramelos. Si quiere pasarse usted también para endulzarse un poco, no hay problema. Eso sí, aviso: los Sugus no incluyen indulgencias plenarias.

Él gruñó y desapareció escaleras abajo, con el dramatismo de un cura ofendido en procesión.

No le eché cuenta hasta la propia noche de Halloween. Bueno, en realidad era la tarde, cuando empezaron a venir los niños a pedirme caramelos. Yo encantada, porque me río mucho con ellos: son adorables, siempre puntúan mis decoraciones como si fueran jurado de MasterChef y además son sorprendentemente educados.

El caso es que, en una de esas veces que sonó el timbre, ni miré por la mirilla. Pensé que serían los chavales. Abrí la puerta componiendo mi mejor sonrisa, disfrazada de bruja de andar por casa (léase: chándal oscuro y gorro barato de los chinos).

Pero no. Ahí estaba él: el vecino de abajo, con su eterna cara de disgusto, como si acabara de morder un limón agrio.

—Haga usted el favor de dejar de abrir la puerta a los niños. No son horas para armar alboroto.

Lo miré desconcertada un segundo. Luego, muy digna, tomé un caramelo de la fuente y se lo tendí.

—Mire, buen hombre, es una noche de diversión para los niños. Y legalmente puedo hacer el ruido que me salga del orto hasta las doce de la noche. Dé gracias de que todavía estoy intentando ser civilizada y educada, dos cosas de las que usted carece. Así que, por favor, no me amargue más la tarde y váyase a casa.

Él me miró el caramelo como si le estuviera ofreciendo cianuro. Luego gruñó y desapareció en las profundidades del edificio. Yo cerré la puerta, suspiré, y me prometí guardar ese Sugus en un marco de oro, porque acababa de ganar la batalla más dulce de mi vida.

Cuando finalmente la noche se tranquilizó y los niños acabaron con mis reservas de dulces, apagué las luces y me tiré en el sofá con mis palomitas, lista para un maratón de películas de terror. No habían pasado ni treinta minutos cuando escuché rasguños en mi puerta.

Suspiré, pensando que sería algún niño rezagado, y miré por la mirilla. Error. Allí estaba la calva arrugada de mi querido vecino, inclinado sobre mi felpudo, trasteando con algo.

Abrí la puerta de golpe, sobresaltándolo. Retrocedió y dejó caer la bolsa y su contenido: montones de mierda de perro que estaba colocando con toda la ilusión del mundo sobre mi felpudo.

Lo miré de arriba abajo y murmuré, con voz fría y calmada:

—Ya puede recoger todo eso y comprarme un felpudo nuevo. Esto ya ha pasado de castaño oscuro. Hablemos claro: usted no me cae bien y yo tampoco soy santa de su devoción, pero por el bien de la comunidad tratemos de mantenernos civilizados. Créame, esta es una guerra que no podrá ganar. Y que realmente no quiere iniciar.

Él me devolvió la mirada… y, sonriendo como un loco, me lanzó un trozo de mierda a la cara antes de salir corriendo con una risilla demoníaca.

Me quedé quieta. Suspiré, cerré la puerta y me fui al baño a lavarme, temblando de ira. Hacía mucho que me había prometido no volver a pelearme con nadie. Pero aquello ya era demasiado.

Con calma me cambié, toda de negro, acorde con mi humor. Cogí las llaves, atravesé la cocina y salí saltando por encima de los restos que había dejado el puñetero vecino. Bajé las escaleras en silencio: mis zapatillas, de esas con suela de felpa, eran perfectas para no hacer ruido.

Me planté frente a la puerta del infractor y escuché. Silencio… salvo un leve murmullo, como si hablara solo. Sonreí y giré despacio el pomo, entrando en la penumbra de su piso. Avancé hasta el dormitorio, guiada por la luz del baño.

Se estaba lavando las manos, probablemente satisfecho de su victoria pueril. Me oculté tras las cortinas, y desde allí lo observé salir, carraspeando y riéndose suavemente. Luego dejó el reloj en la mesilla y se metió en la cama, orgulloso de sí mismo.

Esperé, paciente, hasta que su respiración se hizo lenta y uniforme. Entonces me deslicé hacia él. Mi rostro quedó a escasos centímetros del suyo.

Le susurré, con voz suave y siseante, mientras dejaba caer el hechizo de ocultación que había mantenido mi verdadera forma oculta durante años.

Sus ojos se abrieron de golpe. El horror deformó su cara. Intentó gritar, pero el aire se le escapó. Su corazón débil no soportó el impacto. En segundos, todo terminó.

Sonreí y murmuré:

—Feliz Halloween, viejo…

Me incorporé, volví a susurrar el hechizo para ocultar mi verdadero rostro y salí con la misma calma con la que había entrado, cerrando la puerta con un último conjuro tal como hiciera al entrar.

Tres días después se armó el alboroto. Según parece, el anciano murió de un infarto mientras dormía. El portero, tan cotilla como siempre, dio la voz de alarma al ver que no salía de casa. La comunidad se mostró afectada… durante unos días, hasta que el tema se olvidó.

Nadie sospechó. Y yo, al fin, pude gozar de mi piso sin el vecino dando por saco.

A veces, ser una bruja de 456 años tiene sus beneficios.

Sobre todo cuando el mundo cree que la magia se limita a las películas de terror.

Vecinos y otras maldiciones , por Nissa Audun, está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

Deja un comentario